Bilan hebdomadaire n° 84 du 10 mars 2024 (guerre d’Ukraine)

L’Ukraine a réussi à stabiliser l’avancée russe. Beaucoup d’activité diplomatique avec des déclarations très fermes mais controversées du Pdt Macron. Source : Clement Molin (ici) Déroulé des opérations militaires Les Ukrainiens ont encore réussi à couler une corvette russe cette semaine. Les Russes ont détruit plusieurs chars Abrams.

L’Ukraine a réussi à stabiliser l’avancée russe. Beaucoup d’activité diplomatique avec des déclarations très fermes mais controversées du Pdt Macron.

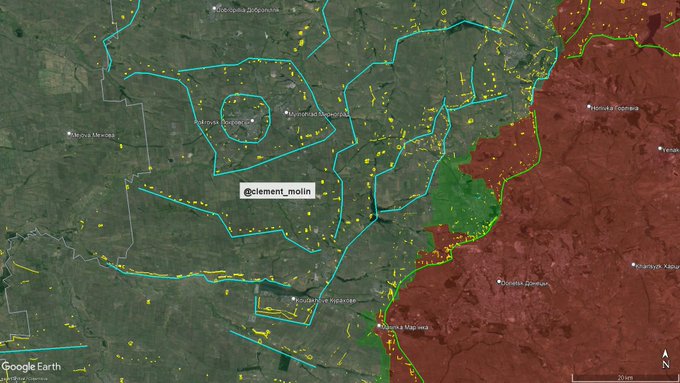

Source : Clement Molin (ici)

Déroulé des opérations militaires

Les Ukrainiens ont encore réussi à couler une corvette russe cette semaine. Les Russes ont détruit plusieurs chars Abrams.

Front sud : Malgré la pression russe d’il y a quinze jours, les Ukrainiens ont tenu Robotyne et ont réussi à repousser les Russes à la lisière sud du village. A l’est, les Russes ont marginalement progressé à l’ouest de Verbove. Sans changement ailleurs.

Front de Donetsk. Le plus actif de l’ensemble. Quelques progressions russes vers Novomylhailivka.

A l’ouest d’Avdivka, de durs combats se sont déroulés sur la ligne Berdichi, Orlivka, Tonenke et au sud Pervomaïske. Elle tient toujours au bout de quinze jours, signe qu’elle avait été correctement préparée comme ligne de coup d’arrêt par les Ukrainiens qui ont même lancé des contre.

Front de Bakhmout : Ivanivske est lentement investie par les Russes. Quelques combats au nord de la zone, vers Berestove.

Front de Svatove/Koupiansk. Le grignotage se poursuit à l’ouest de Kreminna. Rien plus au nord vers Koupiansk.

Analyse militaire

La semaine dernière, la Russie avait pris 32 km². Cette semaine, les gains ne s’élèvent qu’à 14 km². Le grappillage qui suivait la prise d’Avdivka suit donc un rendement décroissant. Nous nous interrogions il y a quinze jours pour savoir si l’Ukraine avait réussi à se rétablir. Je m’attendais à une manœuvre de freinage, reculant de lignes de coup d’arrêt en lignes de coup d’arrêt, la première étant celle reliant Berichi à Tonenke. Elle a tenu plus longtemps que je ne l’escomptais puisqu’elle est encore valide, à l’heure d’écrire ces lignes. De même, la résistance au sud vers Robotyne ou au centre dans les approches de Bakhmout montre de vraies capacités défensives qui doivent soulager Kiev.

Est-ce rassurant ? Oui, bien sûr, puisque nous ne voyons pas d’écroulement. Mais la seule question valable est de savoir à quel prix ce succès défensif a été payé. Rappelons que la manœuvre russe consiste à user les forces ukrainiennes en poussant simultanément à plusieurs endroits. Or, le rapport de feu est incontestablement à l’avantage russe de façon effrayante (jusqu’à dix pour un) avec un ratio de pertes qui semble s’être beaucoup réduit, à la suite du changement de tactique russe, plus économe en vies humaines. Ainsi, il n’est même plus sûr que les Russes, bien qu’à l’offensive, perdent plus d’hommes que les Ukrainiens. Rappelons que les Ukrainiens manquent autant d’hommes que de munitions. Il est ainsi fort possible que la défense actuelle ait engagé des réserves ukrainiennes rares.

Dès lors, tout dépend de la durée. Rappelons qu’au combat l’équation tactique de base est fondée sur l’échange de trois facteurs : les forces (les troupes), le terrain ou le temps. Aujourd’hui, les Ukrainiens ont décidé de gagner du temps en ne cédant pas de terrain (mais donc en cédant des forces). Il s’agit aussi de préparer une guerre longue en aménageant le terrain dans la profondeur. Clément Molin (ici) a cartographié les aménagements de terrain ukrainiens : il y a ainsi une stratégie de guerre dans la durée. Or, même si les aménagements de terrain (tranchées) ne tiennent pas éternellement, ils permettent de ralentir dans la durée la poussée russe. C’est au fond une garantie contre l’effondrement, suprême espoir de l’état-major russe.

L’avenir dira si ce calcul est le bon.

Analyse politique

La quinzaine a été marquée par les déclarations du président Macron, évoquant successivement la possibilité de « troupes au sol » pour établir une « ambiguïté stratégique », puis évoquant la « lâcheté » de ceux qui ne soutiendraient pas l’Ukraine, affirmant enfin qu’il n’y avait « aucune limite ».

Notons que la séquence a débuté à l’issue d’une conférence à l’Elysée où les représentants européens s’étaient accordés sur une série de mesures, permettant de surmonter le pessimisme que nous avions pointé il y a quinze jours. C’était un succès auquel on n’a pas prêté assez d’attention. Mais à la sortie de cette conférence, le président Macron a utilisé cette expression de troupes au sol (même si dans les jours qui ont suivi, le ministre de la défense S. Lecornu a expliqué qu’il fallait comprendre « présence militaire »). L’insistance avec laquelle le président a réitéré sa position maximaliste montre qu’il ne s’agit pas d’une expression malheureuse mais d’une stratégie choisie. Comment l’expliquer ?

Le message est d’abord adressé aux Ukrainiens (nous vous soutenons), mais aussi aux Russes (nous ne laisserons pas tomber l’Ukraine), aux Américains (nous prenons nos affaires stratégiques en charge) et aux Européens (ne baissons pas les bras et prenons nous en main). Par ailleurs, alors que l’Ukraine traverse une mauvaise passe et que l’hypothèse des négociations revient à l’ordre du jour, il est bienvenu de remonter le rapport de forces pour que Kiev n’aborde pas cette discussion en trop mauvaise posture. Voici pour le fond que l’on peut tout à fait soutenir. Il reste que la manière n’y était pas et que ces positions brusques, radicales et non coordonnées ont pu avoir des effets contraires à ceux officiellement recherchés.

Vis-à-vis de la Russie tout d’abord. En effet, remonter le rapport de force ou renforcer une dissuasion conventionnelle supposent une certaine crédibilité. Sans même parler de la possibilité technique d’envoyer rapidement des troupes au sol en Ukraine, les démentis européens et alliés ont montré que la position du président ne rencontrait pas de consensus. Au contraire, cela a plutôt affaibli la position européenne. Simultanément, en affichant ainsi un soutien général à l’Ukraine, la déclaration présidentielle a renforcé le discours de Moscou, notamment envers sa population, affirmant que la Russie ne fait pas simplement la guerre à l’Ukraine mais à tout l’Otan, par procuration.

Vis-à-vis des Européens ensuite. Les démentis se sont succédé et au bout de quelque temps, seuls les Etats baltes, la Tchéquie et la Pologne ont soutenu l’initiative présidentielle, au moins dans ses intentions. L’Allemagne a immédiatement refusé, ce qui était prévisible, le chancelier Sholtz affirmant « Diplomaten statt Granaten » (des diplomates plutôt que des roquettes). Mais tous les autres pays européens ont refusé clairement la déclaration présidentielle. L’Alliance atlantique et les Etats-Unis ont également été très nets dans le refus d’engager des « troupes au sol ». Que le chancelier Scholtz soit un partenaire difficile est un fait. Malgré tout, il sait résister à la pression (souvenons nous de la séquence de l’an dernier où il refusa jusqu’au bout l’envoi de chars Léopard, tant que les Américains ne participaient pas à l’aventure). Il a pu lui-même ne pas être très correct avec la France et oui, il y a une question allemande en Europe. Pour autant, la méthode choisie par le président ne semble pas la plus efficace pour convaincre.

Probablement le sait-il lui-même très bien et a-t-il pris avec des arrières pensées ce risque d’avoir forcé la forme au risque d’affaiblir le fond. Elle peuvent être de deux ordres : du point de vue international, il s’agit de prendre date, officiellement de faire germer l’idée mais aussi de se positionner dans le camp des durs, à ce moment-là du conflit (hic et nunc). Mais, comme beaucoup d’observateurs l’ont immédiatement relevé, la posture vise aussi l’ordre intérieur avec la construction d’un thème de campagne dans le cadre des élections européennes à venir. Il reste que les premiers sondages ne semblent pas valider cette option. Ainsi que nous l’écrivions la semaine dernière, « Les problèmes politiques et économiques captent l’attention des opinions ».

Signalons par ailleurs plusieurs petits faits : le « départ à la retraite » de Victoria Nuland, qui s’était taillé la réputation d’un faucon très anti-russe. Son départ, à ce moment-ci du conflit, ouvre plein d’interprétations possibles. Le pape a évoqué la nécessité de négociation tenues par exemple en Turquie. Là encore, le choix du moment n’est pas anodin. L’engagement des Abrams ukrainiens (qui devaient être préservés, si j’avais bien compris) et la destruction des premiers chars ne constituent pas une très bonne nouvelle. Méfions-nous pourtant des signaux faibles : on a tendance à les surinterpréter et leur conjugaison est le plus souvent hasardeuse.

OK